小鹏要销量,滴滴要换个方式活

“我认为15万是智能汽车基础分水岭。在智能(汽车)领域,如果没有15万是不可能真正把智能做好的。”

这是2021年6月,小鹏汽车董事长何小鹏在一次公开演讲中给出的结论。

两年后,小鹏汽车自己走到了这个分水岭,但路径却有些出人意料。

8月28日上午,小鹏汽车(以下简称“小鹏”)和滴滴出行(以下简称“滴滴”)共同宣布双方的战略合作。

根据公告,合作的重点有两方面:

资本层面,小鹏将发行占交易完成后总股本3.25%的A类普通股,收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力;滴滴将成为小鹏汽车的战略股东,首批股份的锁定期为24个月。本次收购的最高总对价约为58.35亿港元。

业务层面,一款A级智能电动汽车将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场,项目代号为“MONA”,该车型预计于2024年开始量产。滴滴将面向小鹏汽车首次开放全生态赋能,为“MONA”提供包括智能座舱、智驾及共享出行市场等多维度的强有力支撑,助力小鹏汽车在“15万级”价格区间打造爆款车型。

1

—

“MONA”是什么

这究竟是款怎样的车?据一位今年年初刚离开滴滴“达芬奇”项目的工程师透露,该车的大功能模块基本确定,已经到了EP2阶段(工程样车试制),定位为紧凑型纯电轿车,外观是略带运动风的溜背造型,目标人群为C端大众用户,售价定位在15-20万区间。

从对标车型上,该车的选择对象是特斯拉Model 3,但从价位上看,这款车处于一个竞争非常激烈的赛道,同价位竞品车是埃安S、比亚迪秦等热门车型。对于一个新品牌,一开始就从传统车企更具优势的中低端车型入手,无论成本还是品控,都极难有优势。或许也是意识到了这点,滴滴才一直在是否“造车”这件事上犹豫不决,最终成为了一个比较尴尬的存在。

这个项目的进展可以说很神秘,据腾讯科技报道,滴滴方面仅有董事长兼CEO程维、IR团队以及业务相关负责人参与。

“在我离开之前完全没有听到过任何消息,直到去年大家都还是在研究讨论资质的问题。”上述工程师告诉「智车星球」。

而即便是滴滴内部员工,对此也是知之甚少,“很多信息我们也是看公告才知道。”该员工表示。

2

—

把销量目标写在脸上

官宣后的沟通会上,何小鹏和副董事长顾宏地放出了更多信息,重中之重就是对赌协议,堵的是小鹏最看重的东西——销量。

根据小鹏汽车公告,如果达到第一次业绩目标期里程碑,小鹏须向卖方或一名卖方指定人发行第一阶段业绩目标股份。第一阶段业绩目标股份的具体数量将根据第一次业绩目标期内合资格新车交付量而确定,前提是为计算第一阶段业绩目标股份之目的,合资格新车交付量的最高数量应为18万辆,且本公司拟发行的第一阶段业绩目标股份最多为14,054,605股A类普通股。

而如果达到第二次业绩目标期里程碑,小鹏将向卖方或一名卖方指定人发行第二阶段业绩目标股份。第二阶段业绩目标股份的具体数量将根据第二次业绩目标期内合资格新车交付量而确定,前提是为计算第二阶段业绩目标股份之目的,合资格新车交付量的最高数量应为18万辆,且本公司拟发行的第二阶段业绩目标股份最多为14,276,521股A类普通股。

这里的第一次业绩目标期指首次合资格新车交付给客户后的13个月期间,第二次业绩目标期指第一次业绩目标期届满后的12个月期间。也就是说,只要能在开始交付后的25个月完成36万辆车的交付业绩,小鹏将合计发行股份28,331,126股A类普通股,占总股本1.64%,加上之前的3.25%,接近于5%。

为什么小鹏如此执着于销量?

答案就是目前汽车市场已经一片乱战,面对炼狱级的战场,要想活下去,就要以最快的速度实现“降本+拉高规模”。

“MONA”,就是小鹏为这两个目标准备的战略武器。

3

—

为销量,更为Robotaxi

除了产品层面,滴滴的出行服务生态对小鹏也极具吸引力。一来滴滴有国内最大规模的出租车队,可以通过滴滴的采购渠道帮助小鹏把量做起来。

在小鹏汽车的公告中,对于“合资格新车交付量”有着明确解释:

(1)新型智能电动汽车向合资格的个人共享出行司机的运营汽车交付量的合计;

(2)在任何滴滴出行平台注册並用于进行合资格的乘车交易的新型智能电动汽车运营车型的交付量(在(1)未涵盖的范围內);

(3)向近期合资格的共享出行司机的交付量(在(1)或(2)未涵盖的范围內);

(4)向购买新型智能电动汽车的合资格个人客户提供交付量的25%(在(1)、(2)或(3)未涵盖的范围內)。

很明显,出行用车在整个交付目标中的占比极大。

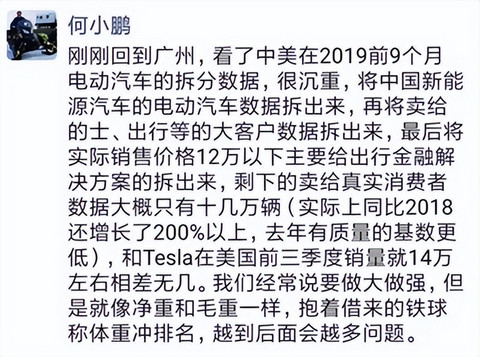

即便何小鹏自己曾经对于车企做大客户生意显得“嗤之以鼻”,但如今在面对如此大的量时,心动也无可厚非。

△何小鹏2019年10月的朋友圈

二来,出行平台对于Robotaxi的迭代发展绝对是一片沃土,这对于一门心思围绕智能化发展的小鹏,是另一个极佳的智能化实践切入口。小鹏方面也明确表示,双方将在智驾、数据、Robotaxi 运营方面展开合作,且会同时做B端和C端。

另外还有一件事,今年6月,工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示,将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。

据业内人士透露,这里的试点针对的就是Robotaxi运营车辆,而非终端个人用户。

虽然小鹏在考虑与滴滴合作时未必将此作为决定性要素之一,但未来这个新品牌说不定能乘着政策的东风在自动驾驶的应用方面跑得更快。

总的来说,这次合作目前对双方来说是相对利好。滴滴虽然从未宣布过造车,但从2018年与理想汽车共同投资4亿人民币成立“桔电出行"开始,经历了与北汽新能源、比亚迪的合作,再到2021年4月正式启动“达芬奇”项目,滴滴对于汽车电动化、智能化的研发和探索并没有停止。这次与小鹏的合作,对滴滴即是一种“解脱”,更是对其此前工作的一种肯定,让外界第一次认识到滴滴在车辆相关的资产价值与能力,后续滴滴与其他车企之间说不定能发展出类似华为的合作模式。

而对于小鹏,在明晰了份额与技术是其接下来发展过程中极为重要的两大抓手后,布局也愈发清晰,最终目的也是在这场乱战中,沉淀出能给消费者带来最大体验和使用价值的产品,真正建立起品牌。

期待两家经历过至暗时刻的公司,走出一条明朗的路来。