一辆中国智能电动车,应该长什么样?

上周,吉利银河系列正式亮相。

除了系列首款量产车型银河 L7,吉利还带来了一款智能电动轿跑原型车——银河之光。

根据官方介绍,银河之光基于吉利 SEA 浩瀚架构正向设计开发,在设计上延承了吉利独特的「涟漪美学」,有着独立且完整的原创设计理念体系。

和吉利集团其他智能电动车一样,银河之光拥有 2023 的前沿技术:激光雷达、高清摄像头,甚至搭载了吉利的「捅破天」卫星科技和吉利无人机等等。

而让我们感受到新意的,是银河之光在参数内卷的浪潮上,同时还强调「国风设计」——它是陈政和淦家阅带领的吉利设计团队,基于吉利固有品牌设计思考,在全新时代背景下打造的重磅产品。

聊起中国智能电动车,「军备竞赛」、「配置内卷」往往是主旋律。一台中国智能车应该有什么,2023 年的我们大致是有预判的。

问题是,一台中国智能车应该长什么样?一台怎样的智能车,会让你一眼就知道来自中国设计?

这是吉利银河之光试图去回答的问题,也是吉利设计副总裁陈政,希望用他从业 21 年积累的、东西交融的设计理念,给出解法的问题。

从银河之光来看,陈政和吉利做到了吗?我们今天不聊硬邦邦的配置,谈谈现代工业产品的国风设计。

什么是国风汽车?

陈政在银河之光的发布会上总结为「中华审美自信」、「人文与科技融合」,以及「功能与体验兼得」。

发布会上他说得言简意赅,我们下面展开来慢慢聊。

很多我们脱口而出的事物都属于国风——任何涵盖了中华民族生活方式、文化、哲学、价值观的,可以被感知的表达方式,都叫做国风。

所以《流浪地球》是国风电影,因为它讲的是中华价值观;所以北斗卫星是国风科技,因为从《春秋左传》开始,我们就在用「北斗」命名 Ursa Major 大熊星座。

国风与现代科技并不相斥,关键是审美的角度。

西方审美是写实的、理性的,因此塞尚说「抽象艺术并不存在」;而中华传统审美讲究形意兼得,除了栩栩如生,还要彰显沅芷湘兰的意境——也就是「气韵」。

南齐谢赫总结的审美六法里,排第一的就是「气韵生动」,然后才是骨法、应物、赋彩、经营、传移。

陈政也在银河之光的发布会上提到了「气韵」,他认为汽车的「气韵」,在于工业设计带来的「神采」。

采 访中陈政提到,传统中华文化里面的「气韵」往往来自文学作品,「银河」本身也是自古以来对星空极致浪漫的表达。

除此以外,包括中式建筑的檐牙高啄、中式书法的颜筋柳骨,都是体现「气韵」的载体;到了汽车设计,载体则是腰线、灯组、尾翼。

银河之光的定位,也非常适合陈政施展自己的设计思考——低重心宽体电动轿跑。陈政希望它「蓄力于地、威猛生风」,同时又兼顾空气动力学的「飞翼重檐、气沉丹田」。

最终,中式形意不仅赋予银河之光轿跑的轮廓,还实现了 0.19 的超低风阻系数。

「62% 的中国消费者看车的时候关注脸」,陈政在媒体沟通会上强调了审美和设计,对于汽车消费者的重要性,而他的作品银河之光,则试图用东方特有的神采,留住人们看车的第一眼。

国风连接智能电动

从文化意象延伸到工业产品,国风更多以「超级符号」的形式出现,就是那些你一眼就知道 designed in China 的设计元素。

吉利很早就开始尝试使用超级符号去设计车辆,希望用线条连接用户对中国品牌和现代工业的印象,比如 2015 年帝豪 GS 带来的经典「水滴涟漪」格栅。

格栅是汽油时代最重要的设计要素,吉利凭借涟漪格栅打造了足够鲜明的品牌超级符号,并一直延伸至今。

进入电动时代,吉利的「涟漪美学」也迎来了转变的契机,但同时也有考验。

陈政表示,电动时代不需要格栅的「进气」功能,但随着格栅一起消失的,是曾经车企最重要的设计特征——我们能脱口而出无数个熟悉的进气格栅:宝马双肾、起亚虎啸、奥迪六角,等等。

他表示能源形式不应该成为车企设计语言的限定,或者说依赖,因此吉利的涟漪美学,在电动时代有了跳脱桎梏的新版超级符号:光之涟漪。

光之涟漪继承了吉利涟漪美学的灵魂,同时在新能源时代设计自由度更高的基础上,用光影结合同时强调国风设计,以及智能电动。

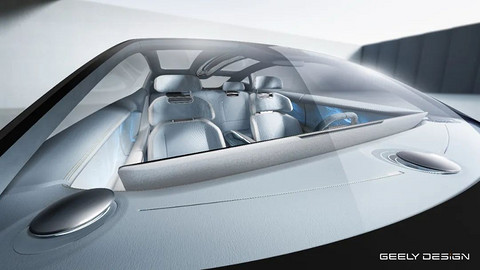

进入车内,这种强调会更浓郁。

极简、大屏,这是智能座舱的趋势,而在陈政的思考里,它们与传统审美并不矛盾;相反,他认为中国式浪漫完全应该,也可以融入智能座舱。

「如果你想设计未来,那么你必须了解过去」,刚开始学设计的时候,陈政的老师这样告诉他。

而在银河之光的座舱内,陈政和团队展现了他对未来与过去的融会贯通。

三潭印月是「西湖第一胜景」,同时也是银河之光中控的设计特色。吉利设计团队将吉利一直强调的「君子审美」沿用到了音响与大屏、中控与门板的连贯中,并称其为「浑然天成」。

「有精神内核的设计才有价值」,银河之光座舱的设计内核,就在于用氛围灯、音响和屏幕的声、光、电组合,「重构西湖」。

上方门板处与中控台的连接灯带,则呼应了西湖夜色上空满天星斗的「银河」寓意;中控扶手区用莫兰迪色与折线层层渲染的,则是西湖水岸的「最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤」。

下方的 T 字区底部,还布置了山峦形状的灯组,用中式雕栏画栋和书山叠嶂,展现新的氛围灯形态。

屏幕、音响、氛围灯、饰板、皮质...这些现代工业的结晶,在吉利设计团队手上最终呈现出中华文化中的自然与意境,陈政表示,这套座舱是「中国人浪漫的融合交错」。

美的统一与集成

「设计有美丑,丑是丑得千奇百怪,美是美得高度统一」,陈政在发布会后的采 访中这样说。

什么是高度统一的美?陈政认为是「趋同」,这种趋同是人类 DNA 决定的——或者可以引用哲学上的「没有他者就没有自我」,对「美」的趋同同样是社会化的,它反映了我们心中共同追求的「TA」。

而站在科技产品的角度,陈政认为是高度趋同的产品美,是由「集成度」决定的,它也是趋同的,是多种技术发展的殊途同归。

怎么理解集成度?「单位体积内功能最大化」是一种解释方式。

事实上科技的进化,就在于集成度的提升——比如 1979 年的 TPS-L2,它在磁带盒的体积内同时做到了播放、电源和存储介质的一体化,于是 Walkman 时代到来了。

再比如 iPhone 启发的新智能手机,它们在单位体积内放进了大量配件(摄像头、陀螺仪、触屏、芯片、扬声器、马达),于是手机成为了我们的电子器官,手机行业成为了现代科技的基础行业。

进入智能汽车时代,集成度同样是评判设计水平的重要维度。

以本文主角银河之光为例,它没有「发明」新的芯片、雷达,但它却希望用更高的集成度,证明吉利设计「化繁为简」的能力。

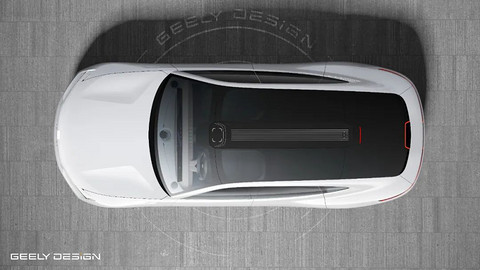

银河之光全车共有三处「科技集成区」,分布在前脸、侧面、纵贯天幕三个区域。

先来说前脸,这里同样是「光之涟漪」设计的展示区域。而在兼顾涟漪前脸的前提下,吉利依然在这里放下了摄像头、毫米波雷达,以及「信息显示面板」。

侧面的翼子板位置,则集成了集成气帘盖板、流媒体后视镜、隐藏式门把手、侧哨兵模式摄像头屏幕、NFC 解锁区、充电口、户外移动充电电源、户外移动照明工具等等。

对于吉利设计来说,做「科技集成区」的难点不只是集成本身,还有如何将集成度用美学语言传递给用户。

「吉利是个很不同的品牌,我认为不同在于它足够尊重用户」,陈政表示产品力在他认为,最终是「颜值+功能+智能」,所以即使是高集成度的科技产品,最终必须要考虑「综合过程」。

这种综合考虑的直观体现,还包括银河之光的第三个集成区:琴弦天幕。

在这条纵向区域里面,整体集成了激光雷达、高位刹车、摄像头、无人机模块,甚至还内置了低轨道卫星天线——这个区域不仅联通了吉利的智能驾驶生态,还贯通了吉利的「捅破天」智能生态。

「形式追溯于功能,功能服务于体验」,陈政这样形容银河之光作为一款科技产品的设计思考。

很中华,不传统

标题这句话,是陈政在银河之光发布会上的总结。

现代拉美三大诗人之一博尔赫斯是个中国通,他的诗里面有秦始皇、有长城,他甚至写了红楼梦。他对中国有美好的期待,但这种期待被牢牢锁在了千百年之前。

华夏传统浩如烟海,并不代表它跟现代工业搭不上线。

中国汽车飞速发展的近十几年,我们见到过很多「国风设计」,有些追寻图腾,有些以时代印记命名车型,还有些直接将纹路印在饰板上。

融合,是这次银河之光给我们的深刻印象。

这种融合,指的是银河之光试图用技术手段勾勒传统美学,而不是单纯地将意象强加到功能头上。

吉利银河之光的设计,创新性地运用了以吉利独有的文化母体-「西湖山水」为灵感的独特设计符号,并且在这些设计中融入了吉利独有的智能技术, 如吉利卫星天线、沃飞长空无人机、银河 NOS 智慧座舱等。

在设计上给我们新意的银河之光,背后是「主流车企中首位中国籍汽车设计副总裁」陈政。

看似定语很长,实则含金量十足——不仅在于以中国汽车设计师任至汽车集团副总裁,还在于陈政同时也是吉利的经管会成员。

另一方面,我们也通过陈政的作品,看到了中国人在中国汽车崛起的时代,设计一款国风智能电动车的「文化母体」思考。

到了量产版,银河之光的国风智能能否征服用户?我们到时再见。

(完)