滴滴广汽 Robotaxi,进入量产前夜

经历几轮低谷期后,Robotaxi 终于回归理性主义。

头部玩家达成一点共识,「稳定发育,别浪。」

一是开城增量。二是降本增效。

作为 L4 领域的重要玩家,滴滴的 Robotaxi 业务正驶入量产轨道。

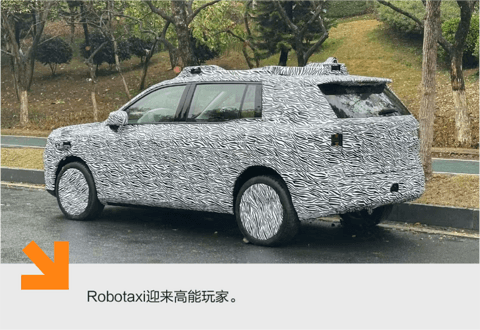

最近,有网友发现一辆带伪装的自动驾驶车辆正进行道路测试,从车辆外观和传感器的部署来看,这款车为广汽和滴滴自动驾驶合作的首款前装量产 Robotaxi。

按照规划,量产车将在 2025 年下线交付,未来接入滴滴共享出行网络,实现全天候、规模化的混合派单。

更值得一提的是,滴滴通过全球日均 4600 万单的出行网络和超 6 亿活跃用户构筑的护城河,使得这家出行巨头无需从零开始市场教育,可直接在成熟的运维生态中完成 Robotaxi 的商业化闭环。

对于滴滴自动驾驶而言,这是一场顺风局。

01、Robotaxi 的「发育路」上,没有捷径

Robotaxi 跌跌撞撞走到现在,从一拥而上的融资假把戏,变成了实力玩家之间的真枪实战。

其中不乏一些失意者。

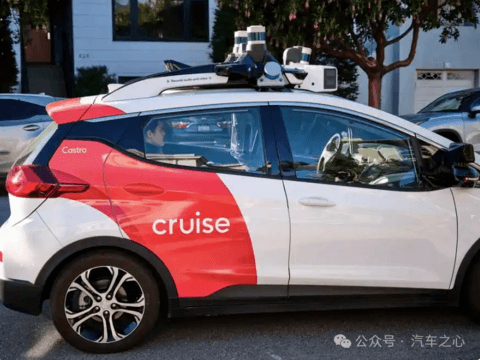

最近一则动态是,Cruise 被通用汽车宣布断供资金,将其并入驾驶辅助技术业务部门。

通用的理由很现实,即 8 年来在此花费的 100 亿美元「打了水漂」,看不到回本希望。在此之前,Cruise 已因严重交通事故被加州管理局吊销运营资格,创始人接续离职。

安全问题频出,烧钱也没把经营模式烧个明白,让 Cruise 彻底终结了 Robotaxi 之路。

从 Cruise 这个切片可以窥见 Robotaxi 市场严苛的洗牌规则。

第一,Robotaxi 非常「吃资源」。

最直接一点,Robotaxi 初期巨大的资金投入,让其变成了强者的试炼场。

Cruise 依赖通用输血,本质上源于其本身缺乏「造血」能力。

由此,目前能讲好 Robotaxi 故事的玩家,基本遵循两条叙事路径:

创业型企业,在 Robotaxi 之外打造了另一条造血路径,如文远知行、小马智行。

前者通过打造自动驾驶通用平台,扩展出 L2 级智驾、无人小车、无人巴士等多元化业务;后者开辟了无人驾驶卡车增长路径,从 2024 年财报可见,5.48 亿元营收,Robotruck 占比过半,Robotaxi 占比还不到一成。

巨头型企业,在 Robotaxi 之前已经构造了坚实地基。如萝卜快跑背靠百度,Waymo 背靠谷歌母公司 Alphabet。

包括滴滴自动驾驶,也是站在滴滴巨人的肩膀上发展而来。

滴滴自动驾驶最新的 C 轮融资在 2024 年 10 月,融资金额高达 21.3 亿元,由广汽集团领投,滴滴参与,融资用途为自动驾驶技术研发与 Robotaxi 的商业化落地。

此外,据彭博社报道,滴滴自动驾驶正在寻求新一轮独立融资,投后估值可能达到 50 亿美元。自动驾驶业务的独立融资,也体现了其在资本市场的信心和认可度。

滴滴 CEO 程维曾在多个公开场合都展露过滴滴自动驾驶的目标与决心。

最近一次是 2024 年业绩发布,程维表示滴滴将在继续深耕主业的同时,坚持「负责任的创新」,推动自动驾驶发展和 AI 应用,带来更优质的服务。

由此可见,Robotaxi 是滴滴未来的核心重点。

第二,Robotaxi 需要找好队友。

想要跨过商业化这道坎,Robotaxi 注定不能单打独斗,而是要建立起「车辆-技术-运营」的稳定关系。

这就意味着,要想干成 Robotaxi 这件事,需要集齐大型车企、自动驾驶企业、出行服务平台三种角色。

由此,「Waymo + 捷豹/极氪 + Uber」等金三角组合跃入台前。

而滴滴也选择了广汽作为重要队友,双方除了高额资金的投融资关系,还一起深度筹划了「AIDI 计划」,共同开发并打造 Robotaxi 量产车型。

「AIDI」计划名称取自双方企业名称,即埃安(AION)与滴滴(DiDi),同时也寓意着人工智能与驾驶智慧的融合。

这个计划在去年 4 月变得更加具象化,滴滴自动驾驶与广汽埃安宣布合资企业——广州安滴科技有限公司获批了工商执照。

这也是 L4 自动驾驶企业和车企为了打造 Robotaxi 量产车,在国内成立的首家合资企业。

而目前曝光的首款量产车,则是二者合作的产物。

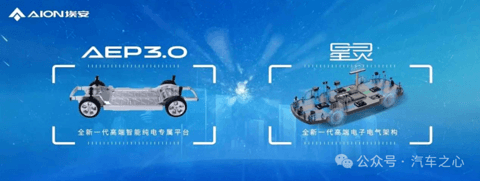

这款车型定位于跨界 SUV 车型,基于广汽埃安 AEP3.0 高端纯电专属平台、星灵高端电子电气架构打造而来,同时搭载滴滴自动驾驶全套全无人驾驶软硬件技术方案、安全冗余系统和最新一代面向无人化出行服务的座舱娱乐系统。

相当于,广汽埃安负责造车,而滴滴自动驾驶包揽了 L4 级智驾技术与运营服务。

某种程度上,滴滴选择与广汽埃安合作,除了智能造车的稳定性与可靠性,也看重其具备大规模批量化生产能力与极致的成本把控能力。按照规划,量产车将以混合派单的形式接入滴滴出行网络。

可见,从量产到规模化节点,滴滴已经为 Robotaxi 铺好了路。

02、出行平台,Robotaxi 的天然土壤

从金三角模式上可以窥见,出行平台是 Robotaxi 发展道路上不可或缺的角色。

此前,如祺出行已经证明过这一身份的含金量,即凭借有人驾驶与 Robotaxi 混合运营模式,使得 Robotaxi 车辆数量行业排名第一,进而贴上了「港交所 Robotaxi 第一股」的标签。

与此同时,不少 Robotaxi 玩家的开城增量,正是依托出行平台充当助攻。

比如,Waymo 计划在奥斯汀与亚特兰大推出 Robotaxi 服务,首要路径就是与 Uber 合作,将其车队接入到 Uber 程序中。

同理,文远知行将 Robotaxi 车队开上阿布扎比的土地上,也是建立在与 Uber 合作的基础上。

同理可得,滴滴作为全球最大的出行平台,年活跃用户和日均交易量均位列全球首位,这使其在讲好 Robotaxi 故事上天然具备更大优势。

一方面,滴滴积累了大量出行场景与真实路况数据,反哺运营效率。

通过分析历史出行数据,出行平台可以了解不同区域、不同时间段的出行需求分布规律,合理安排车辆投放和调度。

例如,在早晚高峰提前将车辆集中调配到人口密集的住宅区和商务区,以满足大量的通勤需求。提前根据道路拥堵情况,优化 Robotaxi 的路线规划算法。

另一方面,凭借完善的服务网络与用户基础加速 Robotaxi 普及。

以滴滴为例,目前其在全国已建立了广泛且精密的服务网络,滴滴庞大的用户客群为 Robotaxi 提供了稳定的客源,混合运营体系下,无需重新培养用户的用车习惯。

此外,滴滴孵化出一张 Robotaxi 运营底牌,即滴滴慧桔港,这是支撑 Robotaxi 车队在运营区域内安全高效运转的智能化中心,涵盖业务中心、安全中心、支持中心、用户中心、运维中心五大模块。

它如同为 Robotaxi 装上智慧大脑,能实时监测车辆状态与乘客安全,远程助力车辆脱困、故障修复。

在自动运维中心,机器人可智能化完成车辆冲洗、充电、检测、停放等工作,全流程自动化率达 90%。

目前,滴滴慧桔港已经覆盖北京、广州、上海三地。

值得一提的是,滴滴除了出行平台的身份,自身在 L4 自动驾驶领域也深耕已久。

计算平台方面,滴滴自研了三域融合计算平台「Orca 虎鲸」,通过集成化方式拉高算力,并采用冗余设计,保证数据信息的安全性。

为解决长尾问题,滴滴自主研发「城市泛化引擎」——针对区域扩充时遇到的复杂车流以及长尾场景做定向优化,助力 Robotaxi 更好地适应不同城市的复杂路况与多样场景。

在双重身份下,滴滴通过全球领先的出行平台基因,形成了从数据生态、商业落地到技术攻坚的闭环优势,在规模化运营和场景渗透层面构建起行业护城河。

03、越过安全与成本的山丘

去年 10 月,特斯拉的 Robotaxi 终于亮相:一款没有方向盘、踏板和控制装置的无人车。

马斯克号称单车成本会低于 3 万美元,未来出行成本会降低到每英里 0.1 美元,并把量产时间线拉到 2026-2027 年。

尽管马斯克相信 Robotaxi 会很赚钱,但并未告知 Robotaxi 具体如何赚钱。

显然,在商业化这条路径上,Waymo、萝卜快跑、滴滴都快从 0 走到 1,但特斯拉好像只画了个大饼。

我们并不怀疑马斯克对于 Robotaxi 改革城市未来出行的宏大设想,只不过在商业化路径上,目前其它玩家确实比特斯拉想得更加清晰。

即抵达商业化拐点之前,必须解决两道难题。

第一道是安全题。

安全性是 Robotaxi 赛道发展的前提,对整个行业来说有着「一票否决权」的关键地位。

谈到安全,滴滴曾吃过大亏,2018 年以后,全公司对安全的重视程度无限提升,每年投入大量资源到安全能力建设上。

所以,在整个自动驾驶行业中,滴滴对出行安全的理解最为深刻,重视程度也最高。这些沉淀与积累,为滴滴量产 Robotaxi 提供助力。

值得一提的是,安全性不只从行驶角度考虑,也要从运营维度评估。即 Robotaxi 在行驶过程中,能否做到不阻碍交通,造成拥堵等意外情况。

在这点上,滴滴也做了更多的准备。

比如先进的感知系统,能全方位感知周边环境,精确检测障碍物、识别交通标志和信号灯等,为安全行驶提供基础。

此外,为保证出行安全,滴滴还配置了一套安全冗余系统,当主系统出现突发故障时,如传感器损坏或被遮挡时,冗余系统能依靠独立感知套件接管并提供规划控制,保证出行安全。

自 2020 年 6 月在上海推出载人测试服务以来,滴滴 Robotaxi 已在北京、广州和上海示范区域内混合派单,连续安全运营超 1700 天以上,技术经过了大量实际运营的验证和优化。

第二道是成本题。

「自动驾驶之父」Sebastian Thrun 认为,自动驾驶本质是一场逐底竞争。

他表示,自动驾驶想要真正对消费者产生巨大影响,唯一的办法就是让人们更容易负担得起。

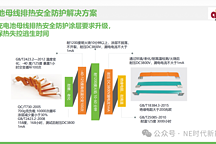

因此,Robotaxi 的核心问题就在于降本,涉及车辆成本、保险成本、维护成本、运营成本、监管成本等诸多层面。

而滴滴出行平台的属性,让其在成本上具备天然优势。

即冷启动成本几乎为零。

滴滴可以先将少数 Robotaxi 车辆接入平台,在混合运营模式下满足用户出行需求,后续再把 Robotaxi 比例不断提高,以一种自然过渡的方式实现持续性降本。

另外,配合滴滴为 Robotaxi 打造的运维模式,从提升运营效率层面着手,让 Robotaxi 快速抵达盈利边界。

由此,随着滴滴、Waymo、萝卜快跑等头部玩家的持续布局,行业对于 Robotaxi 的美好想象在头部玩家的量产进程中,变得愈发具象化。

中国工程院院士、清华大学智能产业研究院院长张亚勤在中国电动汽车百人会论坛上也预测了两个时间节点:

2025 年无人驾驶抵达「ChatGPT」时刻,2030 年抵达「DeepSeek」时刻,届时 10% 的新车都将具备 L4 级能力。

显然,我们离自动驾驶的星辰大海,越来越近了。