研究周报 | 纵论股比放开(三):整车未动零部件先行?

股比放开消息公布前后,消息灵通的零部件企业已经开始闪转腾挪,密集出现了多起中外合资项目,举动之大令人侧目。

时间 | 外资企业 | 合资事项 | 主营产品 |

18年1月 | 海斯坦普 | 与北汽海纳川合资组建轻量化汽车零部件公司 | 塑代钢、轻量化铸铝等轻量化部件 |

18年2月 | 采埃孚 | 与安徽合力合资设立采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | 物料搬运高端传动系统 |

18年2月 | 法雷奥 | 法雷奥西门子将与富奥一起在中国常熟建立合资公司 | 新能源动力总成逆变器 |

18年3月 | 辉门 | 与东风汽车零部件合资建设东风辉门 | 活塞 |

18年3月 | 英飞凌 | 与上汽合资成立上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 | 框架式IGBT模块HybridPACK |

18年4月 | 海拉 | 与北汽海纳川合资建设汽车电子公司 | 电子控制单元及辅助驾驶部件 |

18年4月 | 博世 | 和中联汽车电子有限公司合资建立太仓和柳州新厂 | 新能源产品、电喷系统与控制器 |

18年4月 | 大陆 | 与成飞集成公司在常州金坛组建合资公司 | 48V轻混电池系统制造商 |

18年4月 | 爱信 | 与广汽、吉利分别合资建厂 | 自动变速箱及其关键组件 |

18年4月 | 麦格纳 | 与北汽、北汽海纳川、中航机电计划或签署合资协议 | 新能源、车门模块、座椅机构 |

18年5月 | 佛吉亚 | 收购与五菱汽车合资的座椅公司资产,同时合资新建佛吉亚(柳州)汽车内饰公司 | 座椅、汽车内饰 |

18年6月 | 本特勒 | 与一汽富维合资建立天津公司 | 冲压件、热成型、焊接总成等 |

而据智电汽车了解的消息,还有不少外资零部件企业蠢蠢欲动,正在探讨和联系国内资源,筹划组建新合资公司。

原本股比开放是针对整车而言,零部件股比除了极少数核心部件以外早就放开了限制,为何整车股比放开,整车企业未见太大动静,零部件企业反而是一窝蜂似的甚至提前行动?个中原因值得深究。

1、基于竞争加剧的提前预判

毫无疑问,股比放开是一个重大信号,标志着中国汽车市场将由保护期逐步进入到开放期,而这个期限转变的时间,由国际经验来看通常不会太久。从这次整车彻底放开的时间来看,距离国内市场基本进入开放期也就5年左右,比主要国家还短。

国家 | 降低限制 | 完全取消 | 用时 |

日本 | 1971年 | 1979年 | 8年 |

印度 | 1980-1990年 | 1991年 | 10年 |

韩国 | 1981年 | 1987年 | 6年 |

通常而言,市场一旦放开,竞争必然大幅加剧。参考国外经验来看,不论是日本、印度还是韩国、巴西,在股比完全放开后的十年,其本土汽车零部件产业格局均发生了急剧变化,大量的外资品牌蜂拥而入,整零关系的版图得到了明显改写。

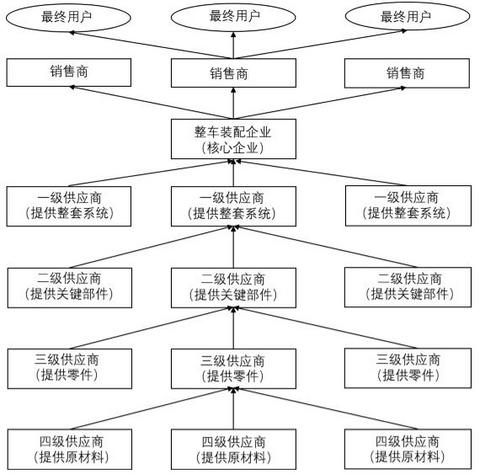

这实际上就会产生竞争加剧的结果,然后就是逐层传导压力,也就是整车企业向Tier1、Tier2、Tier3、Tier4不同级别供应商资格、成本、订单等多方面的约束加强,这种加强是纵向的。

很显然,外资零部件企业已经提前嗅到了硝烟的味道。为了应对这种即将出现的竞争加剧和压力传导,外资零部件企业开始提前行动,先行抢占阵地,稳固与中方的合作关系,这种关系包括整车厂和零部件企业,错综复杂的利益交织背后,都是在追求未来几年急剧变化市场氛围中的生存空间。

也就是说,此前外资零部件企业是靠实力吃饭,但在竞争加剧来临时,他们选择了实力+关系的双重保险。

这是动机。

2、战略重心转移的必然

光有动机还不行,外部环境因素也是其考量的部分。说破天,外资零部件企业也是企业,企业就得挣钱,而挣钱就得去钱多的地方,资本就得往能产出高利润的地方流。这是任何一个企业都必须遵循的法则。

而利润总额的追求,无外乎两种:一种是薄利多销,一种是囤积居奇,前者靠走量,后者靠走利。

从量上来讲,中国汽车整车产销量已经连续九年位居全球第一,2017年销量高达2800余万辆,几近全球汽车销量的三分之一,接近欧洲汽车销量的2倍、日本的4.5倍,足足多出了美国1100万辆;而汽车零部件产值业已突破3万亿大关。即便按照3%的平稳增速来测算,中国也是各大外资零部件企业未来必须重仓的区域。

从利上来讲,根据罗兰贝格的统计数据,中国区域汽车零部件的利润也高于其它主要市场,息税前平均利润率能达到8.7%左右,在制造业中已经极为难得。按此估算,高附加值的核心部件平均利润率能轻松超过10%甚至12%。

所以,不论是从量上来讲,还是从利上来讲,未来10年的中国市场必须重点把握,否则对于全球汽车零部件企业而言,将是灾难性的存在。

这是形势。

3、关税降低刺激作用不可忽视

从内部环境来看,中国自主汽车零部件企业虽然很难与外资抗衡,但也在不断快速成长,形成了一定的对抗。

领域 | 自主企业 |

发动机 | 主机厂自制、东安动力、云内动力、湖南天雁、宁波丰沃等 |

变速箱 | 山东盛瑞、重庆青山、东安动力、万里扬、法士特、江麓容大等 |

混合动力系统 | 比亚迪、上汽、长安、科力远等 |

动力电池 | 宁德时代、比亚迪、国轩高科、比克、力神、孚能科技、亿纬锂能等 |

电机 | 大洋电机、上海电驱动、精进电动、大郡控制、华域电动等 |

BMS | 宁德时代、中信国安盟固利、东莞钜威动力、惠州亿能等 |

EPS | 江苏超力 |

内饰 | 延锋伟世通 |

轮毂 | 中信戴卡等 |

轮胎 | 三角、万力、佳通、玲珑等 |

但是,坦率的说,自主品牌对外资品牌还构不上核心威慑。更大的威慑来自于外资内部阵营,也就是不同国别、不同品牌之间的对抗。

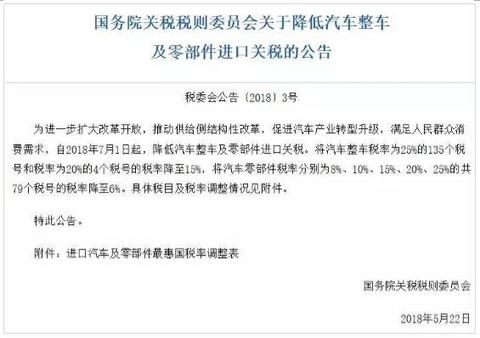

在关税下调后,汽车零部件的关税税率已经低至6%,这将刺激部分核心部件(如CVT钢带、ECU及TCU硬件等)加大出口力度(相对于国内市场就是进口)。这个时候,日本爱信与德国采埃孚、美国博格华纳与德国博世等之间也会开始角力。

而关税降低会导致产品供应价格降低,形成产品成本优势,增强对主机厂的吸引力。在此情形下,某一方提前建立本土生产企业,是进一步降低成本、抵消竞品关税下降带来的成本优势。

很多人可能会问,关税下调也就是这几天的事,1、2月份就有企业开始动了?未卜先知?兄弟,如果你真这样想,你就太低估这些企业的情报获取能力了。

这是催化元素。

4、船小好调头

前面三点,从动机、形势、催化元素上说明了外资零部件企业为何会加速合资。现在需要回答的是,外资零部件企业为何会抢在整车企业前面,大规模、大范围的提前合资。

在智电汽车看来,这种“兵马未动、粮草先行”的表现,是依靠“船小好调头”的先天优势。

第一个好调头是早已不受合资数量限制。在1994年《汽车工业产业政策》中,就未设立外商投资零部件的数量限制,而整车数量限制特别是乘用车限制始终维持在两家以内,全面解禁要到2022年。因此,零部件企业可以大干快上的设立新建合资企业。

时间/政策 | 整车政策表述 | 零部件政策表述 |

1994年 《汽车工业产业政策》 | 外国(或地区)企业同一类整车产品不得在中国建立两家以上的合资、合作企业 | 生产发动机产品的中外合资、合作企业的中方所占股份比例不得低于50%,无数量限制 |

2004年 《汽车产业发展政策》 | 同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类(乘用车类、商用车类、摩托车类)整车产品的合资企业 | 无数量限制,但核心部件不允许独资 |

2009年 《汽车产业发展政策》 | 同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类(乘用车类、商用车类、摩托车类)整车产品的合资企业 | 无数量限制,但核心部件不允许独资 |

2016年《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》 | / | 自贸区内核心部件允许独资建厂,无数量限制 |

2018年《发展改革委就制定新的外商投资负面清单及制造业开放问题答问》 | 2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制 | 无数量限制 |

第二个好调头是投资规模小、决策高效。毫无疑问,相比整车企业动辄数十亿的投资建设资金需求,以及土地、人工还有供应链整合等一大堆事情需要解决,事关重大,从中国区到外国总部的协调沟通决策,通常没个一年半载的功夫,根本很难敲定下来。而零部件企业则相对简单,一般也就是几千万元、几个亿的投资,很难上十个亿,决策起来也就高效得多,瞄准了就干。

5、倒逼自主整零关系由关系型向实力型转变

为什么要干、为什么干得这么快,相信大家看得都有些眉目了。那么最后要回答的就是,这么干有啥影响了。

这个事情要分两面来看。

一是要认识到本轮外资合资的双重特征。所谓双重特征,既有48V、新能源等新兴领域的战略加持,也有爱信6AT、座椅等相对传统的追加投入。对于前者,我们要认识到外资在掀起新一轮高端对抗的危机性;对于后者,我们也要认识到爱信等企业加速收割最后一波荠菜的险恶性。在智电汽车看来,目前这种险恶性大于危机性,因为如果大面积爆发,将直接会断了自主零部件的炊烟,眼前的粗茶淡饭都吃不起了还什么未来的满汉全席。

二是要客观看待外资合资潮的有利和不利作用。不利的因素当然是外资建立的“实力+关系”双重保险压迫了自主零部件生存空间,但也需要看到有利的因素,比如会刺激一小部分企业加快技术研发的步伐,加强核心竞争力,来与外资品牌对抗;而广汽、吉利等企业如果合理设计合作框架,也能从合资过程中将此前一直薄弱的技术短板补齐(比如其变速箱软件控制模块设计、标定和发动机匹配能力)。

总体来看,整车未动零部件先行,既合理,也需要充分重视。发展了几十年的零部件产业,或许对其重视的程度,我们都应该进一步加强了。

来源:第一电动网

作者:智电汽车

本文地址:

本文由第一电动网大牛说作者撰写,他们为本文的真实性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表第一电动网。本文版权归原创作者和第一电动网(www.d1ev.com)所有,如需转载需得到双方授权,同时务必注明来源和作者。

文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin@d1ev.com删除。