理想、地平线都押注的智驾企业:用技术+量产穿越十年周期

过去十年,智能驾驶经历了从资本狂热到理性回归的完整周期。从疯狂吸金到泡沫破灭,再到如今的冷静重构,能穿越周期、坚持原赛道的玩家已为数不多。

地平线创始人余凯曾在十周年演讲中提到,地平线战略方法论之一在于「不在悬崖边跳舞」。意思是,不押注风险极高的路径,而要集中资源走正确的方向。

这种务实主义,也在地平线生态中的一家智驾企业——易航智能身上得到充分体现。这家企业最近刚迈过十年关卡。

5 月份,地平线给这家企业追加了 2 亿元投资,成为其第四大股东,仅次于理想汽车。作为征程 6 系列芯片的首批算法合作伙伴,易航已经强势卡位中阶智驾市场,获得了北汽等多款车型定点。

不过,十年过去,易航依然自称一家「非著名企业」。创始人陈禹行认为,这更像是一个中性词,虽然不具备像华为一样超级头部光环,但也没有大盛大衰的唏嘘故事。

一家体量不大的企业,更倾向于从现实主义出发,思考如何在智驾江湖的厮杀,以及与主机厂的博弈中活下来。

易航选择扣准两点,技术与量产,找准一家「小而美」企业的生态位。

01、用路测争量产,用量产走顺路

2015 年前后,智能驾驶是一个「PPT 就能融资」的时代:讲清无人驾驶愿景、再配上几页 Robotaxi 蓝图,就能吸引一批投资人。

易航智能并未走这条路。公司起步低调,从智能驾驶基础功能入手,从规控端做起,逐步打磨可量产的方案。这种务实路线,与创始人陈禹行的背景有关。

陈禹行是汽车工程出身,15 岁考入西安交大少年班,系统学习控制理论与人工智能;后在吉林大学师从中国汽车工程首位院士郭孔辉,博士阶段赴美深造,研究方向是智能车辆控制算法。职业起点更偏「技术工程」,而非「产业叙事」。

易航拿到第一笔融资,也并非靠展示概念。团队在创立初期就完成了一次长距离智驾测试:将一辆马自达整车改造,完成从长春到沈阳再返回的上千公里路测。投资人看到的,是实际能力。

因此,「能跑」的路线,几乎成为易航此后十年的主线。

易航的第一个大客户是理想。早期理想 ONE 采用 Mobileye EyeQ4 平台,易航负责算法支持。不过合作过程并不容易:由于另一家供应商临时掉链子,易航接手了软件与部分硬件工作,还要在 Mobileye 封闭生态下完成功能优化。好在理想 ONE 最终上市,成为爆款,易航也借此积累了量产经验。

项目之后,双方都吸取了全栈自研的经验。理想开始自研智驾系统,易航则补齐感知模块,形成全栈能力。

全栈能力让易航在后续项目中展现出更强的解题能力。比如为雷诺开发 AEB 功能时,欧洲 ENCAP 要求在转弯工况下方向盘不可被抑制。易航团队在欧洲道路上进行了大规模测试,帮助雷诺拿下主动安全五星。以及上汽当时要在 MPV 油车上实现高速 NOA 功能,易航也顶住赛马机制压力率先完成了量产。

过去十年,智能驾驶行业经历了快速膨胀与收缩。

陈禹行认为,创业公司倒下的原因无非两种:没有技术,或技术无法量产。而反过来,紧扣技术、量产双飞轮,正是易航穿越十年周期的关键。

02、全栈可控下,打造联合开发模式

车企与供应商看似在一条船上,但天然带有隔阂。

供应商追求平台化与规模化,希望通过标准化方案实现可复制的量产收益;而车企更关注差异化,希望智驾系统能体现品牌特性,形成差异化竞争力。二者之间的张力,贯穿了智能驾驶这十年。

早期车企完全依赖供应商方案。以 Mobileye 为代表的「黑盒」模式,固然能快速实现量产,但车企难以掌握算法底层逻辑,也无法针对车型特性进行深度优化。

于是,车企开始强调「全栈自研」,试图掌握主导权。然而现实是,并非所有车企都具备系统性研发能力。大量投入并未换来成比例的技术成果,资源投入与落地效果之间出现失衡。

当监管不断加码,智驾发展逐渐回归理性,车企与供应商关系进入第三阶段。双方开始在「主导权」与「效率」之间重新找平衡。车企保持全栈可控,但不再排斥外部合作;供应商保留技术话语权,同时更贴近落地场景。

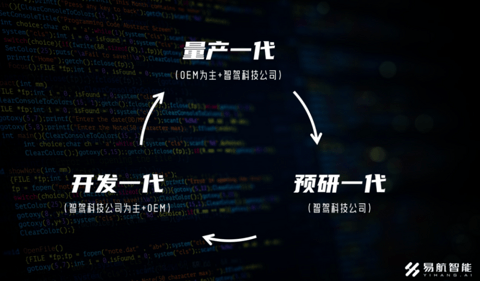

易航在与上汽的合作过程中,将这一「两全之策」定义为联合开发模式,并提出「三代并行」的研发框架,针对不同阶段由不同主体主导:

量产一代:车企主导,供应商辅助。由车企主导 L2 及以下成熟功能的量产,易航协助组建与培养智驾团队,并在项目交付中承担技术兜底职责。

开发一代:供应商主导,车企共创。易航主导当前中阶智驾方案的开发与落地,同时进行硬件迭代,优化性价比。车企可基于功能需求与成本目标提出要求,与供应商共同定义产品方向。

预研一代:供应商引领,面向前沿。易航独立负责下一代智驾架构的前沿探索,包括端到端城市 NOA、世界模型等方向,为车企提供前瞻技术储备。

这种开发体系在本质上形成了一个正向循环,有三个特征。

一是打破车企与供应商之间的「单向依赖」关系。过去,供应商提供成品方案,车企负责集成,数据和反馈被锁在各自体系中,隔着一道「数据墙」。联合开发模式下,车企的数据可以流向研发前端,供应商算法也能实时反馈到量产环节。

二是开发效率和主导权有了平衡点。车企在量产层面保持可控性,可以根据自身节奏推进功能上线。供应商则在中高阶智驾项目中主导创新,集中资源迭代算法与架构,避免在大量的项目制外包中陷入被动位置。

三是智驾技术演进有了可持续性。通过量产一代、开发一代、预研一代的层级划分,车企与供应商在不同时间尺度上并行推进,既保证现有功能落地,也为下一代技术预留实验场,这种多层共进的机制,使智驾成为长期共建的体系化工程。

因此,在智驾行业进入理性周期下,这种机制或将成为新的合作模板,不再强调谁主导谁附属,而是在利他和利己之间找到共生方式。

03、行业越清晰,智驾供应商越需清醒

智能驾驶的牌桌正逐渐明朗。在需求侧,智驾已成为行业主旋律,比亚迪等传统车企高举「全民智驾」的大旗,使得智驾规模化落地持续升温。而在供给侧,华为等头部供应商的强势布局、收割,也让行业竞争加速进入淘汰赛。

陈禹行倒是对行业持乐观态度,他认为,随着行业出清加速,汽车智能化正从浮躁回归务实。尽管易航不具备华为、宁德时代那样的资源体量,但已形成了符合自身定位的方法论与能力边界。

目前,易航已构建起覆盖低中高阶的产品矩阵:

前视一体机方案:基于地平线征程 2 芯片,最低仅用 1V 实现自适应巡航、AEB 等 L2 级智驾功能;

高速领航方案(Air):基于单颗地平线征程 6E,可实现行泊一体、高速 NOA、远距离记忆泊车等功能;

城市记忆领航方案(pro):基于单颗地平线征程 6M,具备无图城市记忆领航辅助驾驶、跨楼层记忆泊车等高阶智驾能力;

全场景领航方案(Max):基于两颗英伟达 Orin 芯片,通过端到端技术实现车位到车位的全场景智驾。

围绕着这套产品组合,易航锤炼出完备的系统作战体系。

其一,在全栈自研方面,易航以量产落地与成本可控为核心,其基于基于地平线征程 6E 打造的方案,整体成本仅约 4000 元(含硬件与传感器),同时,在算法层面仍有进一步压缩和优化空间。

其二,在量产工程化能力上,易航已建立起覆盖多车型、多平台的落地体系,并与上汽、北汽等车企展开联合开发模式。据悉,其高阶端到端方案也已获得了某车企定点。

其三,与地平线深度绑定,作为征程 6 芯片的首批合作伙伴,以及地平线的投资对象,易航更容易获得地平线体系的资源倾斜,据悉地平线将上亿帧标注数据及算法与易航共享,进而形成从芯片到整车方案的闭环协同。

在这样的生态位中,易航不仅具备高阶智驾的量产技术实力,也通过联合开发模式获得了主机厂的信任,并在地平线阵营中占据重要位置。

十年发展,易航智能的确一直保持清醒,不盲目追技术风口,不用 PPT 造概念,而是在资源与技术的平衡中,用量产持续打磨确定性。

从行业视角看,今天的智驾行业正从「炫技期」进入「兑现期」,相当于技术叙事需要让位于交付能力,车企更倾向于用量产落地来衡量供应商的价值,从这点出发,易航始终行走在正确轨道上。