10月中国乘用车销量榜:小米YU7首超Model Y

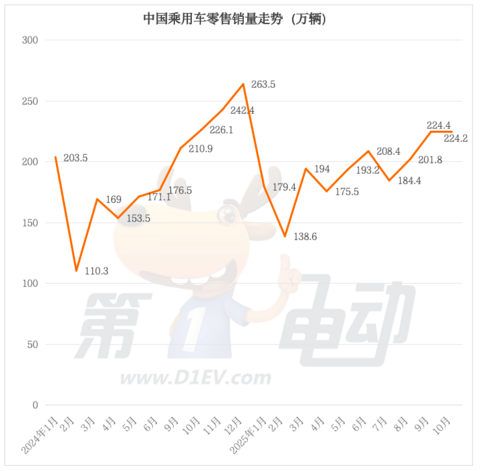

乘联会最新数据显示,2025 年 10 月全国乘用车市场零售 224.2 万辆,同比微降 0.8%、环比微降 0.1%。与之形成鲜明对比的是,新能源乘用车市场持续逆势突围,128.2 万辆的零售量同比增长 7.3%,零售渗透率攀升至 57.2%,已成为支撑市场的核心力量。

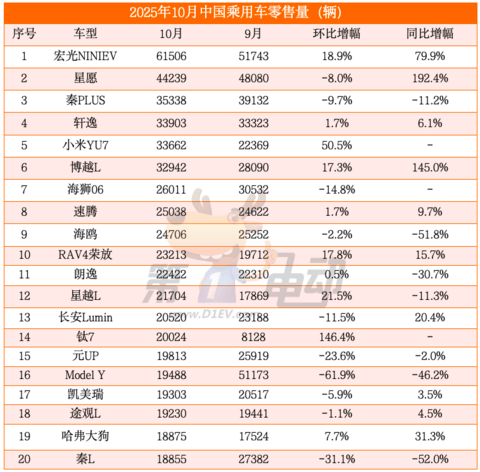

在TOP20车型榜单中,新能源车占据11席,宏光 NINIEV 以 61506 辆的销量卫冕冠军,环比增长 18.9%、同比激增 79.9%,延续了在 10 万级以下代步车市场的统治力。

比亚迪表现分化,星愿以 44239 辆稳居第二,同比增幅高达 192.4%,成为插混市场核心增长点;但秦 PLUS、秦 L 分别出现 11.2% 和 52.0% 的同比下滑,海鸥更是遭遇 51.8% 的同比腰斩,海狮06、元UP销量环比也出现下滑,小型车和紧凑型车市场承压明显,直接导致比亚迪10月销量跌破30万辆,环比大降超18%。

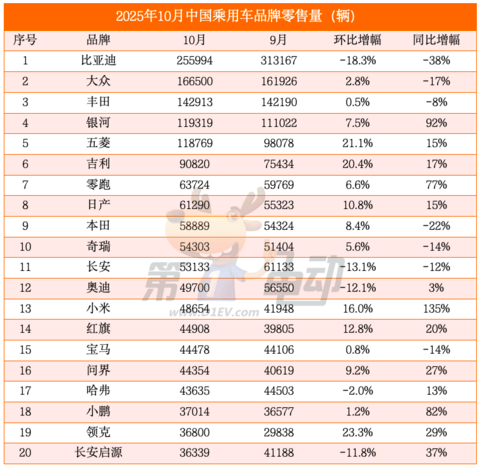

品牌赛道的竞争更趋激烈,比亚迪虽以 25.6 万辆稳居榜首,但接近40% 的同比跌幅暴露产品迭代短板。小米汽车以 48654 辆创下单月新高,135% 的同比增幅成为品牌榜最大惊喜,旗下小米YU7销量首次突破3万辆,超越特斯拉Model Y进入榜单前五,而特斯拉受 Model Y 销量腰斩拖累,在自主新势力围剿下遭遇滑铁卢,市场新旧势力的迭代已进入关键节点。

▍小米YU7、钛7逆势大涨

在TOP20车型榜中,11款车销量环比出现下滑,仅小米YU7、钛7、宏光MINIEV、博越L、速腾、RAV4荣放、朗逸、星越L、哈弗大狗等9款车型环比实现上涨。

尤其是钛7和小米YU7销量环比大涨超50%。其中,小米 YU7 以 33662 辆的零售成绩跻身榜单第五,50.5% 的环比增幅背后是产能释放与产品精准定位的双重共振。

小米YU7搭载 800V 高压平台的 YU7,将快充 10 分钟续航 400 公里的能力融入 25-33 万元定价区间,精准狙击 Model Y 的核心用户群。YU7购车群体呈现明显的年轻化特征,二三十岁的职场新人与新婚家庭占比超 60%,他们既看重保时捷风格外观带来的 “门面价值”,也认可小米生态的实用属性。

钛 7 以 146.4% 的环比增幅首进榜单即破 2 万辆,成为比亚迪旗下又一现象级产品。钛 7采用 “星际方舟” 设计语言的钛 7,200km 纯电续航 + 1300km 综合续航的组合,同时满足城市通勤与长途自驾需求。全系标配的前双叉臂后五连杆悬架与云辇 - C 系统,更解决了硬派 SUV 舒适性不足的行业痛点。

钛 7的购车群体同样呈现年轻化特征,30-39 岁有孩家庭占比 70%,换购用户达 50%,这部分群体既需要大空间与儿童看护功能(可选装 BYD Pad 实现后排看护),又追求个性化表达。

▍合资燃油车集体承压,新能源短板下的份额失守

合资燃油车的颓势并非偶然,而是技术代差与战略滞后的集中爆发。

10月朗逸同比下滑 30.7% 至 22422 辆,成为德系燃油车衰退的典型代表。即便表现相对稳健的轩逸、速腾,1.7% 的环比增速也远低于新能源车型的平均增幅。乘联会数据显示,10 月主流合资品牌新能源渗透率仅 7%,而自主品牌这一指标已达 77.9%,差距高达 70.9 个百分点。

德系、日系品牌 10 月零售份额同比分别下降 2.3 和 0.6 个百分点,核心问题在于新能源转型缓慢。以大众为例,其 ID 系列在华月销不足 2 万辆,仅为小米 YU7 的半数;丰田 bz 系列更未进入销量榜单,传统燃油车 “失血” 与新能源车 “补血” 不足形成恶性循环。

RAV4 荣放以 17.8% 环比增幅、15.7% 同比增长成为唯一亮点,其背后是合资 SUV 在特定群体中的品牌忠诚度。数据显示,该车 75% 用户为 35-45岁家庭用户,他们更看重燃油车的续航稳定性与维修便利性,这也为合资品牌留下了短暂的转型窗口期。

▍比亚迪领跑但双降明显,新势力品牌成增长主力

比亚迪以 255994 辆的销量继续稳居榜首,但环比下降 18.3%、同比下滑 38%,成为榜单头部品牌中为数不多出现双降的企业,反映出其在产品迭代与市场竞争中面临的短期压力。

合资品牌方面,大众以 166500 辆位居第二,环比增长 2.8%,但同比仍下降 17%,虽在合资阵营中保持领先,却难掩整体增长乏力的态势;丰田、日产分别以 142913 辆、61290 辆位列第三、第八,丰田环比微增 0.5%,日产环比增长 10.8%,但两者同比分别下降 8%、增长 15%,日系品牌内部呈现明显分化。

值得注意的是,奥迪以 49700 辆排名第十二,成为 TOP20 中唯一实现同比正增长(3%)的豪华合资品牌,其在高端市场的稳定表现为合资阵营注入一丝活力。

银河、小米、零跑等新势力品牌表现亮眼,成为 10 月市场最大亮点。银河以 119319 辆排名第四,环比增长 7.5%,同比激增 92%,凭借精准的产品定位与差异化的技术优势,在新能源市场快速站稳脚跟。

小米表现更为抢眼,48654 辆的销量使其首次跻身 TOP15,环比增长 16.0%,同比增幅高达 135%,首款 SUV 车型 YU7 的热销成为其增长核心动力;零跑以 63724 辆位列第七,环比增长 6.6%,同比增长 77%,持续在中端新能源市场释放增长潜力。

与新势力品牌形成鲜明对比的是,部分传统自主品牌新能源业务增速明显放缓。长安以 53133 辆排名第十一,环比下降 13.1%,同比下降 12%;奇瑞以 54303 辆排名第十,环比增长 5.6%,同比下降 14%。两者在新能源产品布局与市场推广上的相对滞后,使其在与新兴品牌的竞争中逐渐处于劣势,亟需加快产品迭代与技术创新步伐。

自主燃油品牌表现稳健。五菱、吉利、哈弗等传统自主燃油品牌展现出较强的市场韧性。五菱以 118769 辆排名第五,环比大幅增长 21.1%,同比增长 15%,其在低端燃油车市场的统治力依然稳固,宏光系列车型持续贡献核心销量;吉利以 90820 辆排名第六,环比增长 20.4%,同比增长 17%,旗下博越 L 等车型的热销助力品牌实现稳健增长;哈弗以 43635 辆排名第十七,环比微降 2.0%,同比增长 13%,在 SUV 燃油车市场保持稳定份额。

▍特斯拉遭遇滑铁卢

特斯拉落榜品牌榜TOP20,环比大降64%,远超行业平均跌幅。其中,旗下主力车型Model Y 环比骤降 61.9%,同比大降46%;Model 3环比大降68%。

数据显示,特斯拉 10 月在华批发 6.15 万辆,其中出口 3.54 万辆,国内零售仅 2.6 万辆,而小米 YU7 单车型零售已达 3.37 万辆,实现对 Model Y 的直接超越。

小米 YU7 在 25-35 万元区间的崛起,直接切断 Model Y 的核心市场。乘联会调研显示,32% 的 YU7 用户曾是特斯拉意向客户,“同等价格买更智能的国产新车” 成为主流选择理由。

特斯拉在中国市场的 “先发优势” 正快速消解,这不仅是 Model Y 的单一车型问题,更是品牌创新力不足的体现,自 2020 年推出 Model Y 后,特斯拉未在中国市场投放全新车型,而小米、比亚迪等品牌平均每季度就有新款上市,产品迭代速度的差距正在转化为市场份额的差距。

随着广州车展临近,零跑 Lafa5、岚图双旗舰泰山、深蓝L06、埃安i60等新车即将密集亮相,叠加年底冲量窗口期,预计新能源渗透率有望向 60% 发起冲击。对于特斯拉而言,Model Y 若不能快速推出改款或调整定价,其市场份额可能进一步被小米、问界、比亚迪等自主品牌挤压。