整车产品定义重点要解决的是哪些问题?

今天和大家好好聊个看似废话的问题,在产品定义过程中我们需要重点解决的问题有哪些。看似简单,但不同历史时期,不同市场阶段,不同企业模式,这个问题的答案又有很大变数。简单地说,产品定义就是明确新产品开发目标的过程,要让团队上下对新产品有一个相对具象或者明确的面貌,这样大家才能把新产品开发出来。

上述问题看似简单,实则充满挑战。汽车行业自亨利·福特的流水线和T型车开始,迅速发展成为复杂度最高的工业制造行业。这意味着汽车行业既要面对激烈的市场竞争,又要应对复杂的上下游协作,还要兼顾消费者长达几十年的售后服务需求。此外汽车的产品谱系也极为庞杂,全球最大的汽车集团往往拥有十余个品牌,上百个车型,并且面向全球上百个国家销售。同一部车还需要同时满足从高原到盆地,从极地到赤道的各种严苛使用环境和极限工况。在这一切背后,车企需要为产品定义找到一个既可以满足上述各种复杂要求,又能让来自不同专业,拥有不同文化背景的人员听得懂,并形成一致行动的语言体系,准确采集分析用户需求,并描述产品开发目标。

针对上述问题,车企在经历多轮产品定义、开发和营销实践后,逐步形成了相对规范的产品定义流程,也沉淀了结构化的记录产品开发目标的语言体系。这个语言体系多数是以树状结构的指标为主的,通常分为3~4个层级的指标。一级指标用于描述车辆性能目标的结构,通常与开发人员的专业对应,例如动力性、驾驶性、安全性、舒适性等等。通常一级指标的数量10~20项不等。二级指标是一级指标的进一步展开,可以对应到具体技术特征,通常包含约150~250项。三级指标则是具体参数特征的描述或要求,很多车企的三级指标往往包含400~600项,甚至更多条目。有些车企还有进一步的四级指标,通常对应更加明确的解决方案,例如配置规格等等。这个指标体系在有些车企被称为产品特征目录,也有很多车企称为商品化属性。虽然名称不同,但指标的结构和背后的逻辑往往大同小异(下文统称产品特征目录)。

如前文所述,特征目录这种指标框架是为了全面描述汽车这种复杂产品而提出的,但其有明确的时代背景:汽车的使用场景相对稳定,并且汽车是机械特征为主要方面的工业产品。因此这些指标体系大部分用于描述产品的机械结构特征和技术指标,车企不同部门,乃至上下游各合作企业可以通过每个指标的具体要求准确理解产品开发目标,并指导分工协作。

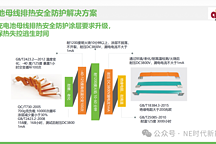

一、智能电驱化变革对产品特征目录/商品化属性的挑战

随着智能电驱化变革的不断深入,汽车产品的内涵和外延出现了两大变化:使用场景变得更加复杂多样了,同时软件在汽车产品价值当中的占比大幅上升,甚至如今大部分汽车已经由相对纯粹的机械产品演变为软硬件集成产品。上述变化导致原有的凝结产品定义成果,记录产品开发目标的语言—产品特征目录变得不再完全适用。

一方面复杂的使用场景让原有指标背后的含义不再明确。例如描述座椅舒适性的指标,过去都是针对驾驶和乘坐场景提出的,而如今随着第三空间场景的不断丰富,车辆处于驻车状态,将座椅翻转、折叠、放倒等场景下,车上人员处于躺姿或者其他姿势(例如车上办公)的舒适性就与此前的舒适性对应着两种完全不同的座椅要求。而且随着场景数量的增多,场景复杂度的持续上升,原有的特征目录指标越来越无法准确表述各种不同场景下产品的具体要求。因此使用特征目录描述的产品开发目标就无法定义出适用于多种复杂场景的产品。这也是导致今天合资品牌以及广大传统车企在智能电驱车领域产品创新能力普遍落后于头部造车新势力公司的关键原因之一。

另一方面,由于汽车已经演化为软硬件集成产品,原本针对硬件结构和性能特征而提出的产品特征目录也很难用于描述软件的开发目标,更加无法适应软件这种可以通过FOTA或SOTA在用户使用周期内持续升级,不断优化性能体验的模式。因为后者是动态的,而且需要考虑软件如何调用硬件资源的问题,要比单纯描述硬件结构和性能的指标复杂得多。

二、解决思路:围绕场景和功能描述产品特征

正是由于智能化和电驱化变革导致车辆的内涵和外延发生很大变化,进而引发产品特征目录作为描述产品开发目标的工具不再完全适用。解决这一问题才必须围绕智能化和电驱化的基本逻辑展开。智能化意味着汽车成为软硬件集成产品,汽车的产品力由过去的机械性能与配置的叠加变成了各种功能的合理组合。电驱化则进一步增大了智能化的潜力,让汽车随时随地拥有充足的能源可以驱动各种相关功能,进而每一个功能的作用都可以获得最大程度的发挥。可以说智能电驱化以后,汽车的本质已经是各种功能的有效组合。

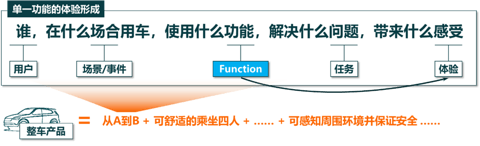

从另一个角度出发,汽车的创新体现在使用场景数量的增加,以及每一个场景中用户体验的提升两大方面。无论是场景的增加,还是在已有场景中提升用户体验,其落脚点都是有效承接这些场景中的用户需求。而与每一项用户需求对接(握手)的正是车上的一个个功能。因此我们可以提炼出影响用户体验的公式,如图表1所示。

▼图表1:汽车产品由功能驱动的体验公式

可以说有效定义了各种功能,包括这些功能应对的场景,解决的基本问题,实现功能的主要路径,备用路径,以及实现该功能所需调用的硬件资源或软件接口等关键问题,就等于约定了汽车可以带给用户的使用体验。完成了对使用体验的定义,本质上也就解决了产品开发目标定义的问题。因此新的产品定义逻辑完全可以围绕场景和功能这一主线展开。

三、以场景和功能清单为主线开展产品定义的整体逻辑

沿着上述逻辑,我们需要构建一套以场景和功能清单为主线的产品定义逻辑,并围绕功能清单(Function list)设定产品开发目标。为此我们首先需要充分考虑市场端和开发端对这一逻辑和具体目标描述的具体要求。如图表2所示,市场端需要明确用户在哪些场景中应用具体什么样的功能,为自身解决何种问题,或者创造何种价值。开发端则需要针对每个功能,在具体场景中通过功能和体验对标,找到最佳实现方案。

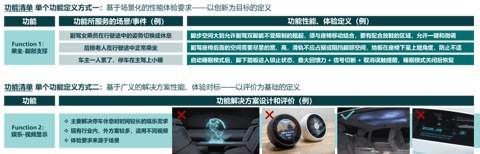

为此,功能清单对开发目标的描述可以有两种不同方式。第一种适用于当前没有合适的参考标杆,因此需要以达到用户的某种体验作为开发目标。例如在拥有多种第三空间场景的情况下,座椅腿部支撑的结构设计和调节状态找不到合适的对标标杆,我们可以通过描述用户使用腿部支撑时的身体状态以及预期达成的体验作为设计要求。第二种则是相关功能当下存在明确的参考标杆,我们只需要明确指出参考对象,以及界定在哪些方面按照参考对象进行定义即可。具体如图表3所示。

▼图表2:针对功能的开发目标,两种不同描述方式的举例

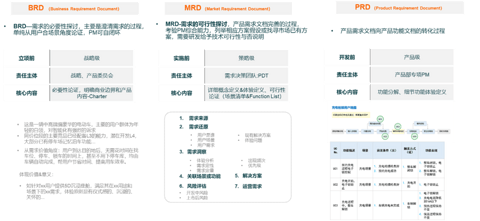

在上述描述体系中,每个功能的具体使用场景都是该项功能开发目标的核心内容。因此以场景为主线,从一个完整的场景向下不断拆解,即可形成与产品商业成功相关的BRD文档(针对战略层面),与产品整体定位和综合体验目标相关的MRD(产品层面),以及与功能定义相关的PRD三个层级的需求文档。具体每个文档的定义阶段、主要内容与责任主体如图表3所示。

▼图表3:BRD、MRD与PRD三类文档的逻辑关系

可以说,在智能电驱时代,上述三个层级的文档,连接了车企产品定义的关键流程。

可以说,在智能电驱时代,上述三个层级的文档,连接了车企产品定义的关键流程。

上述新的产品开发目标的描述语言在几家相对领先的新势力车企当中已经被广泛应用。

应当说针对智能电驱车,应用以场景和功能为线索的产品定义逻辑,在造车新势力公司中的实践效果好于坚持产品特征目录逻辑的传统车企,特别是在涉及软硬件集成、场景和功能创新以及跨域融合的产品创新问题上。此外,尽管很多传统车企仍旧停留在原有的指标逻辑上,但涉及到软硬件集成问题,PRD已经被大家广泛采纳。实际上这是一种新老逻辑的并行阶段。相信随着各家在实践探索中的不断优化,场景和功能清单在产品定义过程中的作用也会越来越重要。